博物馆是凝固的文明史书,藏着中华五千年的文化密码。随着数字化技术的发展,“足不出户逛博物馆”从愿景变为现实——本文精选10家承载不同地域文明的核心场馆,既以沉浸式全景技术解锁后母戊鼎、曾侯乙编钟等国宝的细节之美,更串联起一条特殊的“邮票线索”:从《国家博物馆》特种邮票的“票中票”设计,到敦煌壁画多次入邮的艺术传承,让方寸邮票与数字展陈碰撞出“古今对话”的火花,带您在虚拟展厅中触摸文明温度,在邮票印记里读懂文化传承。(博物馆排名不分先后,点击博物馆名称/图片即可访问数字博物馆。)

一、中国国家博物馆

作为承载中华文明的殿堂,中国国家博物馆馆藏文物达120万件,后母戊鼎、四羊方尊等国宝级文物被誉为“青铜时代的巅峰之作”。2012年中国邮政发行《国家博物馆》特种邮票,以“票中票”形式重现1964年特63邮票中的四羊方尊与后母戊鼎,将青铜器纹饰的狞厉之美浓缩于方寸之间,成为连接古今的“国家名片”。

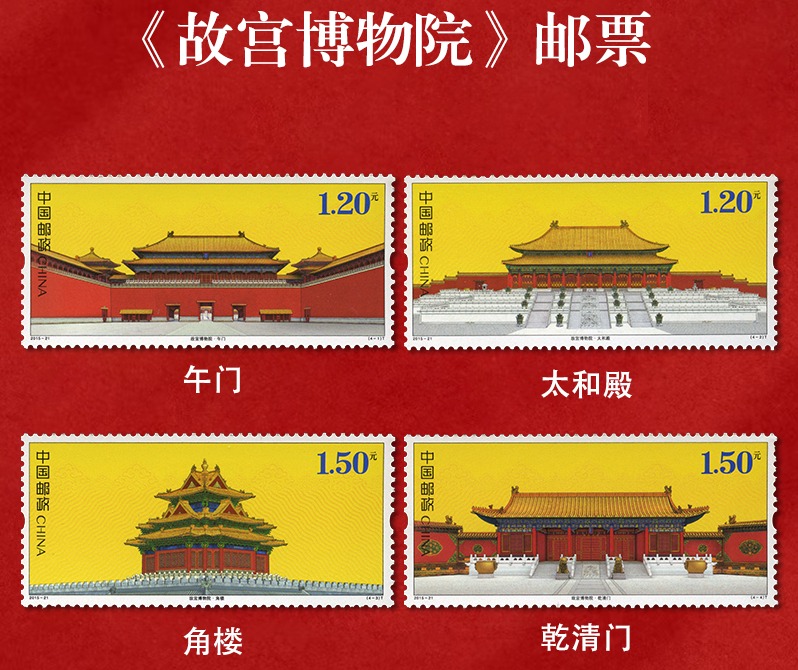

二、故宫博物院

这座明清皇家宫殿拥有186万件文物,太和殿的金顶、角楼的飞檐构成了中国建筑美学的巅峰。2015年发行的《故宫博物院》邮票一套4枚,不仅定格太和殿、角楼等建筑瑰宝,更通过局部烫印工艺还原了《千里江山图》等古画的色彩神韵,让宫廷文化在邮票的光影中流转千年。

三、河南博物院

河南博物院以中原文明为主线,藏有贾湖骨笛、莲鹤方壶等重量级文物。其镇馆之宝莲鹤方壶在2023年推出《出土100周年》纪念邮折,融合AR技术与传统邮票设计,与1964年《东周青铜器》套票形成跨时空对话。2022年《虎(文物)》邮票中,该院春秋青玉虎形佩的灵动纹饰更成为邮票上的“文化图腾”。

四、河北博物院

河北博物院聚焦燕赵文化,馆藏金缕玉衣、长信宫灯等汉代文物堪称一绝。2000年国家邮政局发行《中山靖王墓文物》邮票,其中长信宫灯的鎏金侍女造型、错金博山炉的山峦狩猎纹,通过影写版工艺精准还原,让汉代贵族生活的精致奢华在邮票上熠熠生辉。

五、湖南博物院

湖南博物院以马王堆汉墓文物闻名于世,辛追夫人帛画、T形帛书等文物展现了西汉文明的璀璨。在2024年《博物馆建设(二)》特种邮票中,该院建筑与代表性文物共同入邮,其馆藏的汉代漆器纹样与邮票设计中的线条美学遥相呼应,诉说着湖湘大地的历史底蕴。

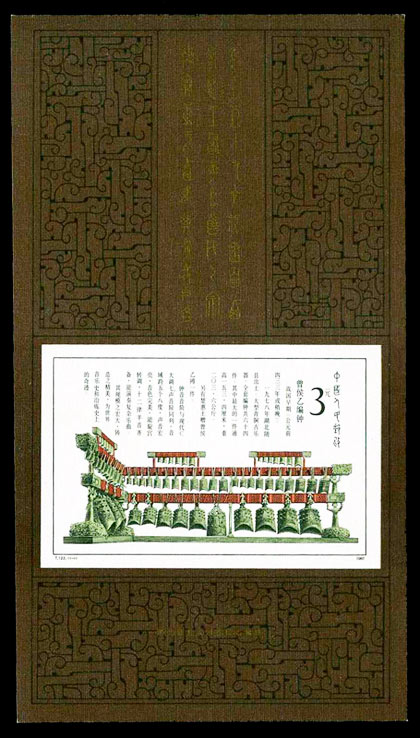

六、湖北省博物馆

曾侯乙编钟、越王勾践剑是后背省博物馆的“镇馆双璧”。1987年发行的T.122M《曾侯乙编钟》小型张,以凹版印刷技术再现这套战国编钟的音阶结构,邮票边饰烫印的金文铭文,与文物上“楚王赠曾侯乙”的记载完美对应,成为音乐考古与邮票艺术的跨界典范。

七、陕西历史博物馆

陕西历史博物馆作为十三朝古都的文物宝库,兵马俑、唐三彩骆驼载乐俑等勾勒出盛世气象。秦兵马俑曾多次登上邮票,其中1983年T.88邮票以写实手法刻画陶俑面部细节,与馆内“千人千面”的考古发现相互印证,让秦汉雄风通过邮路传遍世界。

八、金沙遗址博物馆

太阳神鸟金箔是古蜀文明的象征,这片直径12.5厘米的金饰图案,不仅成为中国文化遗产标志,更多次出现在纪念邮折中。其旋转的飞鸟与太阳纹样,在《莲鹤方壶出土100周年》邮折中与商周青铜器纹饰形成视觉对话,诠释着古蜀文明的浪漫想象。

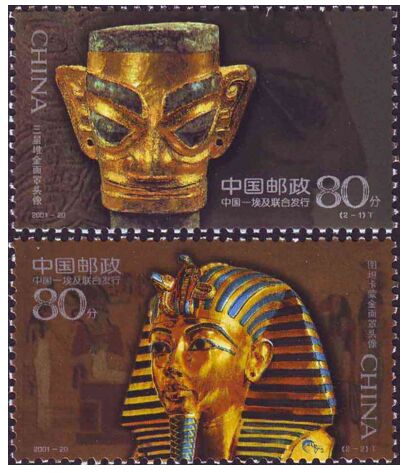

九、三星堆博物馆

青铜神树、纵目面具等文物改写了巴蜀文明史。2024年《博物馆建设(二)》邮票将其纳入“古蜀文明专题”,而2001年与埃及联合发行的《古代金面罩头像》邮票,早已让三星堆金面罩与图坦卡蒙面具在方寸间完成文明对话,成为跨洲文化交流的见证。

十、数字敦煌

以莫高窟4500平方米壁画为核心,飞天、经变画等数字资源让千年壁画“活起来”。中国邮政自1950年代起多次发行《敦煌壁画》系列邮票,1994年第五组邮票选取盛唐飞天与《张议潮出行图》,用影写版技术还原壁画的绚丽色彩,让敦煌艺术在邮票上实现永恒传承。

从燕赵大地的金缕玉衣到古蜀文明的太阳神鸟,从故宫的飞檐斗拱到敦煌的飞天壁画,10家场馆的数字化全景观展,不仅打破了时空对文化欣赏的限制,更以“邮票”为独特纽带,让文物从展柜走向方寸,从数字空间走向大众视野。当AR邮折与青铜纹样相遇,当影写版邮票与壁画色彩重逢,我们看到的不仅是技术对文化的赋能,更是中华文明在传承中始终鲜活的生命力。这场跨越地域与时空的数字展陈,终将成为连接过去、现在与未来的文化桥梁,让更多人在指尖流转间,爱上中华优秀传统文化。